近日,化学化工学院、高原交汇区水资源安全与水环境保护教育部重点实验室长江学者特聘教授卢小泉、云亭青年教授祝振童团队在水中致病菌污染物检测领域取得重要进展。相关研究成果以“Ratiometric Electrochemical DNAzyme Biosensor for Sensitive Detection of Salmonella in Urban Water Source”为题发表在环境科学领域顶级期刊Environmental Science & Technology上。

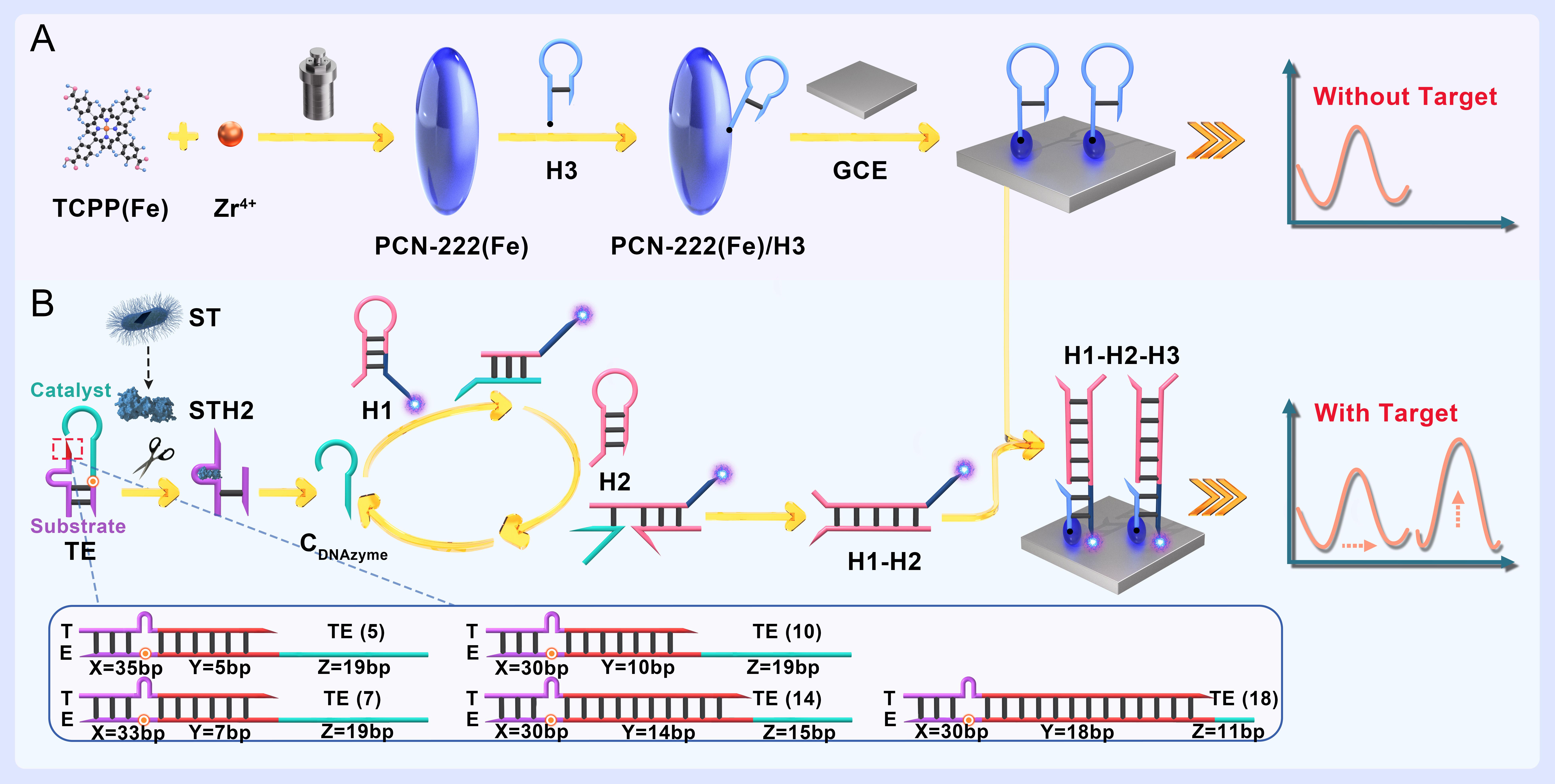

图1.检测鼠伤寒沙门氏菌的比率型电化学传感器的构建示意图及工作原理

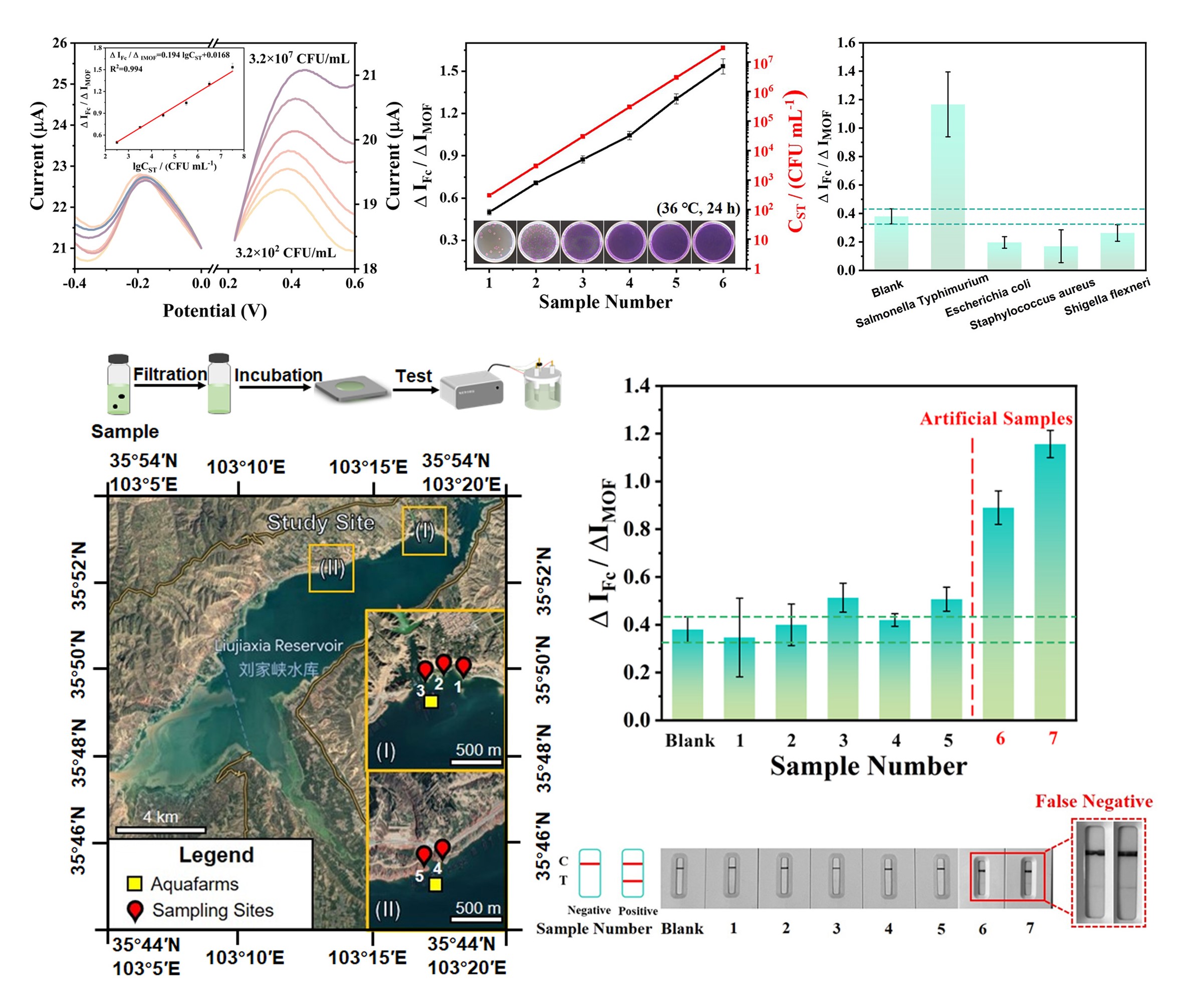

水中生物性污染已成为环境安全和人类健康的重要威胁。沙门氏菌作为一种常见的食源性、水源性致病菌,可通过污染环境水体引发群体性感染,严重威胁公共健康安全。传统检测方法依然存在诸多局限,如细菌培养法耗时长、PCR技术依赖复杂仪器及专业操作,难以满足沙门氏菌的快速、灵敏、现场分析需求。因此,急需开发一种灵敏、快速的方法来特异性检测水中的沙门氏菌。近日,卢小泉、祝振童团队报道了一种新型无酶扩增比率电化学生物传感平台,用于灵敏、快速、现场定量检测城市水源中的鼠伤寒沙门氏菌。该方法通过DNAzyme选择性识别诱导引发,结合下游催化发夹DNA组装(CHA)的目标特异性组装扩增,使传感器对活体鼠伤寒沙门氏菌在3.2×102-3.2×107 CFU/mL范围内表现出良好的线性关系,检测限为489 CFU/mL。该传感器对于检测沙门氏菌具有良好的选择性和重现性,对于不同pH、离子强度特点的环境水体均保持较好的稳定性。最后,作者将构建的传感器应用于城市上游水源地刘家峡库区和黄河兰州段流域中沙门氏菌的实际水样检测,结果不仅与金标准细菌培养法相一致,且表现出比商用试纸条更高的灵敏度,证明了该基于功能核酸自组装的无细胞生物传感体系的可行性和应用潜力。

图2.传感器的分析性能(上)及实际样品取样地图和检测结果(下)

该研究得到国家自然科学基金(22474113,22004102,22127803,22174110,22374121)、甘肃省科技计划项目(21JR7RA157,23YFGA0082,24YFFA012,24JRRA779)、甘肃省科学院杰出青年基金项目(2023YQ-01)和甘肃省高校科研创新平台重大培育项目(2024CXPT-05)资助。

原文链接网址: https://doi.org/10.1021/acs.est.4c14438